新型コロナウイルスの流行は、私たち個人の働き方や暮らしだけでなく、企業のあり方にも大きな変化をもたらした。特に中小企業の経営者たちは、人と人とのコミュニケーションが分断される中で、「経営者ならではの孤独」をより一層強く感じている。そのような状況下で、社長同士がオンラインで声をかけ合えるサービスとして誕生したのが、大同生命が運営するコミュニティサイト「どうだい?」だ。

コミュニティを資産とした持続可能なメディア運営について考えるEDIT LOCALとしても、サービス開始から3年でユーザー数は10万人に達した「どうだい?」の運営に関心を寄せている。今回、「どうだい?」の運営に携わる宮本氏と、ユーザーである林業を営む松下さんへのインタビューを通し、「どうだい?」が中小企業、特に地域に根ざす企業の未来にどのような可能性を示せるのかを探った。

社長の”生の声”から生まれた「どうだい?」

「どうだい?」の誕生は、中小企業の経営者が抱える「相談相手がいない」という切実な声に着目したことから始まったという。大同生命は生命保険を通じた中小企業支援に加え、保険領域以外の支援サービスを拡充する中で、経営者同士が不安を吐露し、共感できる場として同サービスを2022年にローンチした。

「元々、全国の中小企業を生命保険でお守りしてきた大同生命ですが、昨今は保険領域以外の支援サービスを拡充してきています。その中の一つとして『社長同士がネット上で声をかけ合えるサービス』を立ち上げることを決定しました」(宮本さん)

2020年頃、新型コロナウイルスの流行で人と人とのコミュニケーションが分断される中で、特に中小企業の経営者の間で「経営者ならではの孤独」がより顕在化したという。

「サービス当初は保険の契約がある弊社の顧客中心に利用いただいていましたが、多くの経営者の皆様がこういった場所を求めており、利用者同士のクチコミ等で徐々にサービスが広まり開始3年でユーザー数は10万人に達しました」(宮本さん)

宮本氏は、中小企業経営者の声に触れる上で、「当事者の”生”の声を掘り出すこと」を意識していると語る。

「『中小企業が今、大変だ』というニュースは毎日のように聞きますが、漠然と『前年比●倍』のような表面的な数値を伝えられているだけで、経営者本人が感じている本当の切迫感は、多くの人には伝わらないと思っています。そう考えると、ある種『中小企業経営者の肉声を世間に届ける』という役割も、どうだい?に期待されているものではないかと感じています」(宮本さん)

オンラインを超えた現場感覚の重視

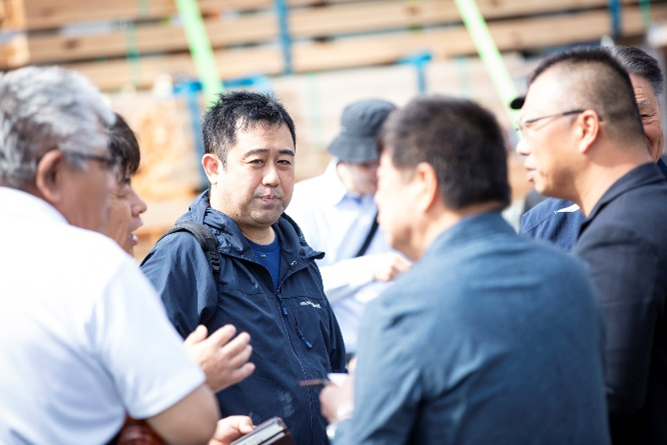

取材をする際には、オンラインだけでは分からない「現場の温度感、課題感を感じることを大切にしている」と宮本氏は述べる。これは、「世に知られていない企業の魅力を発信すること」も「どうだい?」のミッションの一つであるからだ。

「取材をする際は、オンラインで話すだけではわからない、現場に行くからこそ感じられる本人の温度感、課題感を感じることを大切にしています。静岡で事業を展開している松下さんは、家業である林業の現状を目の当たりし、次世代に残す森作りを目指す方。お父様が主に整備する山林の中で、事業に懸ける想いを聞くことで、より強い共感、深い理解ができると思っています」(宮本さん)

デジタルでの発信に慣れていない経営者が多い中で、「日本でナンバーワン・オンリーワンの仕事をしているのに知られていない、そういった企業を少しでも多くの経営者に知っていただく事も『どうだい?』の存在意義のひとつだと考えている」と宮本氏は強調する。

実際に「どうだい?」がきっかけとなり、他の媒体のメディアから取材を受けた企業も出てきているという。

オンラインに留まらない、オフラインでの広がり

「どうだい?」はオンラインコミュニティが基幹であることは間違いないが、近年はよりオフラインでの活動にも力を入れている。

「昨年は東京で子どもたちに中小企業の仕事を体験してもらうイベントを開催したり、日本最大級のアウトドアイベントにどうだい?として出店し、どうだい?ユーザーがつくるユニークな商品を紹介しました。こういったイベントに参加することで、ユーザーの新たな活動の場を作ることも目指しています」(宮本さん)

実際に「どうだい?」内で知り合ったことをきっかけに取引をするような関係が生まれたり、一緒にゴルフに行くような仲になったりなど、様々な「つながり」が実現している。

「今後、各地方で実施するユーザー主導のオフ会や、イベント出展等、ユーザー同士の接点を増やしていく予定なので、新たなエピソードが誕生することを期待しています」(宮本さん)

コミュニティマネージャーとしての視点

「どうだい?」の運営について、宮本氏がコミュニティマネージャーを務め、他に3名の専任スタッフがついている。

「コミュニティを主導するチームがあり、コミュニティマネージャーとして私が担当しています。そのほか同チームにはスタッフ3名が専任でついています。加えて協力会社や外部の製作チームも連携しつつ運用しています」(宮本さん)

宮本氏自身がユーザーとの対話を重視し、頻繁に交流の場を設けていることが特徴的である。近年、メディア人材とコミュマネ人材の垣根が限りなくなくなってきていると感じることがある。コミュニティには情報が不可欠だし、情報発信するだけでは顧客コミュニティを醸成することができないからだ。メディア運営とコミュニティ運営の共通点について伺ってみた。

「自分自身、どうだい?のコミュニティの中にいる方々と密に関わりながら”ユーザーの視点”を理解し、サービスの改善アイデアを得てきたため、“メディアこそコミュマネが必要”という考え方には非常に同意できます。スタッフは自分も含め、保険営業として直接、経営者の方々と相対してきたメンバーが中心。良いインタビューを行うためには”本音”で話してもらうことが重要だと思うので、これまでも様々な経営者との対面を経験し、スムーズに関係構築ができるという経験が活きているのではないかとも思いますね」(宮本さん)

地域の中小企業が抱える課題解決への挑戦

宮本氏は、「どうだい?」を通して「中小企業同士が自ら助け合い協力できる場」を作っていきたいと述べる。特に地方の中小企業が抱える情報格差を解決し、業種や地域を超えたコミュニケーションの必要性を強調する。

「『どうだい?』のユーザーからも『近隣の同業他社はライバルだから相談しづらい』『地元の商工会の人たちとは価値観にギャップがあって』といった声は多く挙げられます。同業種でも全国の様々な企業から意見をもらえる・異業種でも同じ経営課題について話し合うことができるというのは、『経営者が集まるWebコミュニティ』独自の強みであり提供できるポイントだと思います」(宮本さん)

実際に「どうだい?」で繋がったことをきっかけに、受発注をする関係になったり、コラボした商品を生み出したりという販路拡大の事例も出てきているという。

林業の課題に向き合う松下さんの声

静岡県島田市で林業を営む松下さんも、「どうだい?」のユーザーの一人である。松下さんが「どうだい?」を始めたきっかけについて聞いた。

「父がここ静岡県島田市で林業を営んでおり森林組合に所属しています。全国の例にもれず、島田市の林業も衰退しており、手つかずの林が多く問題になっている。幼少期から林業に触れるなかで、業界・地域の課題感を感じていたんです。林業は今のままではとにかく儲からず、後継ぎがいない、そんななかで自分にも何かできることがないかと考えるなかで、林業の現場や実態を世の中に知ってほしい。そんな思いからどうだい?を使い始めました」(松下さん)

島田市の林業が抱える深刻な課題について、松下さんは具体的に説明する。

「島田市は総面積のうち2/3が森林で面積は3万ヘクタール以上ですが、そのほとんどが手を付けられていない。林業に携わる業者も減り、現在取り組むのは数事業者で、年間400ヘクタール程度しか手入れができない。単純計算でもすべての林の手入れをするのに75年以上かかる」(松下さん)

さらに、歴史的な背景も含めて現状を語る。

「大井川流域では、昭和30~40年代にかけて戦後の復興、雇用対策、林地保全のために、杉・ヒノキの拡大造林が行われました。現在はそれらの木は樹齢50~60年を迎え伐採期を迎えている。しかし外材や集成材の輸入拡大で、材価が昭和50年をピークに下がり、多くの林業は経営不振に陥ってます」(松下さん)

手つかずの林は丸太の質が下がるほか、地面に日が当たらないため、下層植生が乏しく、土壌が不安定になり災害リスクも増してしまう。さらに追い打ちをかけるように林業の高齢化が進みとにかく後継ぎがいない。そんな現状がある一方で、国が実施してくれている取り組みを現場では活用しきれていない。そういった現状をどうにかしたく「どうだい?」で発信しているのだという。

新たな視点とつながりを求めて

松下さんは、林業の問題は一人でどうにかできる問題ではないと感じており、「新たな視点や人とのつながり」を求めて「どうだい?」を活用している。

「私の場合は、父の代から付き合いのある有限会社ヤナザイさんや森林組合さんに林業・製材業の実務面でお世話になっているんですが、たくさんの課題を解決するためには自分達だけでは限界があり、新たな視点や人とのつながりを求めてコミュニティを活用しています」(松下さん)

実際に「どうだい?」を通じて、神棚を作っている経営者や、全国の手つかずの森林地をキャンプ場として貸し出す事業者など、全く新しい発想で事業を行っている方々とコンタクトを取ったという。

地元を超えたオンラインの魅力

地元のコミュニティでは得られないオンライン・コミュニティの魅力について、松下さんは次のように語る。

「僕も林業が本業ではないからわかるんですが現場の人だけだと別の視点を持ちづらい。そんななか、新しい視点を持つ人との繋がりを見つけたりするのに、地元以外の声はとても重要。とにかく山を知らない方に、山の現状を知ってもらいたい」(松下さん)

過去には、県外の人から山をモトクロスのフィールドとして活用したいという声があったことを例に挙げ、地元の人には見つけにくい山の魅力を遠隔の人との繋がりで見いだせることにメリットを感じている。

「そのほか、東京で移住先を探しているひとや、ちょっと田舎暮らしがしたい人など、色々な人に興味を持ってもらいたいので、私たちに限らず地方に住む人こそオンラインでつながる魅力があると思いますね」(松下さん)

持続可能な運営への想い

「どうだい?」の運営について、宮本氏は今後のビジョンを語る。

「どうだい?の根幹には『想う心とつながる力で中小企業と共に未来を創る』という大同生命のミッションがあり、経営者にとってなくてはならない存在へと成長し、中小企業にいかに価値を感じてもらうことができるかが重要です。現状、どうだい?のサービスはすべて無料で展開していますが、これは決して綺麗事ではなくて、日本の中小企業が元気になるということは、日本経済が元気になることであり、大同生命にとっても大きな意義であると感じているんです」(宮本さん)

つながりが編む未来

「どうだい?」が目指すのは、中小企業同士が自ら助け合い協力できる場の創出である。セミナーなどで役立つ情報を提供することや、共感を生む記事のようなコンテンツも必要だが、一番つくりたいものは経営者同士の自然なつながりだという。

それを実現するためには、地方の中小企業が抱える情報格差を解決するような、業種・地域を超えたコミュニケーションが必要だと宮本氏は考えている。

地域を越え、業種を越えた「つながり」を創出する「どうだい?」の取り組みは、まさに地域メディアが探求する「まちを”編集”する」視点とも重なるものである。オンラインとオフラインを融合させながら、経営者同士の自発的な助け合いと協力を促す「どうだい?」が、日本の中小企業の企業間関係資本の編み直しを行うツールとして定着していくことを期待したい。