渋谷区で活動するダウン症や自閉症の子どもたちを中心とした絵の教室「アトリエ・エー」。2003年からスタートした教室は今年20周年を迎えた。主宰者の赤荻徹さんに、改めてアトリエ・エーの成り立ちからコミュニティづくり、そして今後の話を伺った。

障害のある人と一緒に過ごす場所を作る

渋谷区で活動しているアトリエ・エー。ここは、月に一回ダウン症や自閉症の子どもたちを中心としてたくさんの人が集まり、自由な表現を発表する場所として活動する絵の教室だ。主宰者は赤荻徹さん。2003年にスタートした教室は、今年で20周年を迎えた。

赤荻さんは、障害児教育に従事する母の元で育ち、大学で教育学を専攻したことから、障害のある人たちがとても身近な存在だったが、一方で映画や音楽、雑誌などのカルチャーにどっぷりと漬かり、そのまま映画会社に就職する。数年後、ふと立ち止まったとき、教育や福祉の現場を離れると、まったく障害のある人たちと会う機会がないことに気づき、それなら自分で会う機会を作ろうと、障害のある人たちが集まる場所を探した。

「母親が特別支援学校の教員だったことで、障害のある人がいつも近くにいる環境で育ちました。でも大学生時代に映画や音楽など自分の興味の赴くままに過ごし、その延長線上で社会人となり数年が経ったとき、気がつくと周囲に障害のある人たちは誰もいなくなり、とても遠い世界に来てしまったような感覚を覚えたんです」(赤荻さん)

「ちょうどその時、2002年日韓共催のワールドカップに合わせてダウン症児のサッカーチームを立ち上げようとしている家族との出会いがあり、そのチーム(エイブルFC)にコーチとして参加することになりました。そして翌年、チームのメンバーのひとりを自宅に泊めたことをきっかけに、ダウン症の子どもたち数人を自宅に招いて絵の教室(アトリエ・エー)を始めました。休日や余暇を一緒に過ごす活動にはニーズがあると、メンバーの家族と話していて感じたからです」(赤荻さん)

アウトサイダー・アートとの出会い

当初はアウトサイダー・アート(アール・ブリュット)に強く興味を持ち、アウトサイダー・アートを特集した雑誌「←→Special」の編集長を務め、日本全国の工房や福祉施設に取材して作品集の編集にも携わった。そこで赤荻さんは、日本のアウトサイダー・アートの最前線にいる団体と、自分の目指す活動との違いを感じるようになる。

「『遠足』というドキュメンタリー映画を通して知ったウィーン郊外のグギングや、キュレーターの小出由紀子さんを通して知ったサンフランシスコのクリエイティブ・グロウスに憧れを持ち、アトリエ・エーを障害のある人のアートの才能を発見して、彼らの社会進出を支援する場所にしたいと結構本気で考えていました。でも教室を始めて早々に、自分自身こそがアウトサイダー・アートに対する先入観にとらわれていることに気付き、大きなショックを受けたんです」(赤荻さん)

改めて障害のある子どもたちとその家族との関わりを持つことになったとき、ダウン症や自閉症の人たちと無邪気に一緒に遊んでいた幼少期の経験や、机上で学んだ大学生時代に得た知識では知ることができなかった、それぞれの子どもたちや家族の幾重にも重なる葛藤や困難などを聞いて、自分の活動を通して少しでも本人たちや家族の力になりたいと思うようになったという。

「今となっては当たり前のことなんですが、同じくダウン症のある人でも、一人ひとりの絵はまったく違うし、アイドルやキャラクターの絵ばかりを描く人も、絵を描かない人もいる。『これがアウトサイダー・アートだ』と一概に言えない作品群を目の前にして、自分自身が持っていた固定観念が揺さぶられたんです。当時のスタッフにマジシャンがいたのですが、彼が『マジックと障害は、先入観が大きく影響するという意味でとても似ていると思う』と話したことがとても印象に残っています」(赤荻さん)

「もちろん彼らの作品にアートとして価値を付けて、その収益によって社会進出や生活の安定をサポートする企業や活動にはとても興味があり、今後学びを得たいと考えてもいます。でも当時の自分は、アトリエ・エーに来た子どもたちやその家族全員を受け入れたかったし、何より作品を選別し、価値を付ける自信がまったくなかったんです。その頃に自分ができることとして考えた『誰もが参加できる場所にすること。参加者たちの表現のすべてを肯定し、みんなで祝福する場所にすること』という方針は今も変わらず、それがアトリエ・エーのスタイルになっています」(赤荻さん)

絵、工作に歌やダンス、何でもあり、最高に盛り上がる発表の時間。

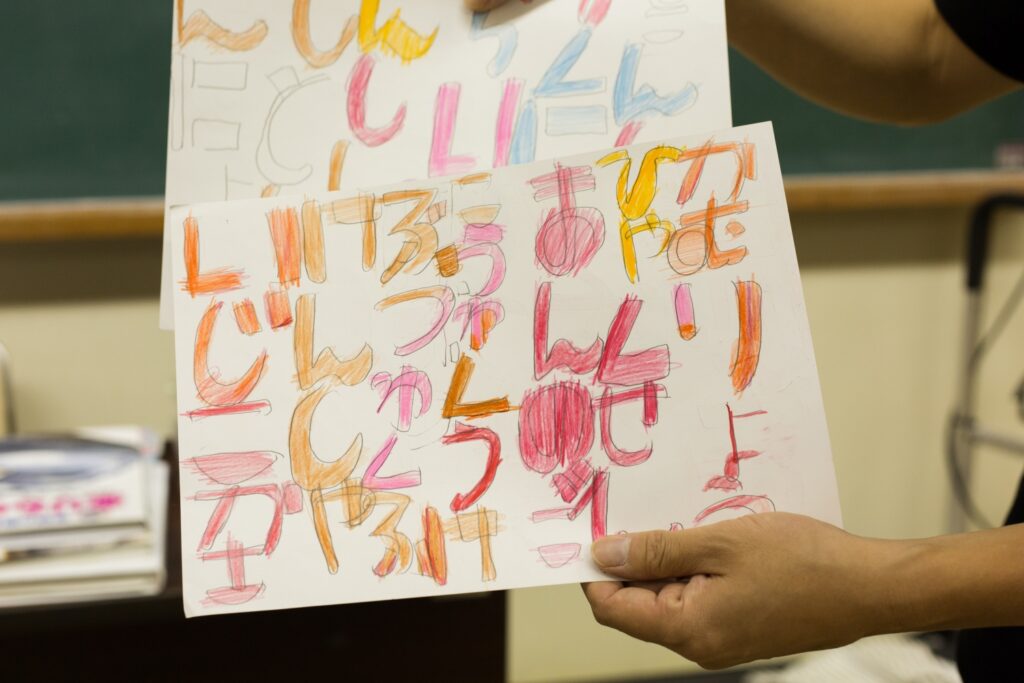

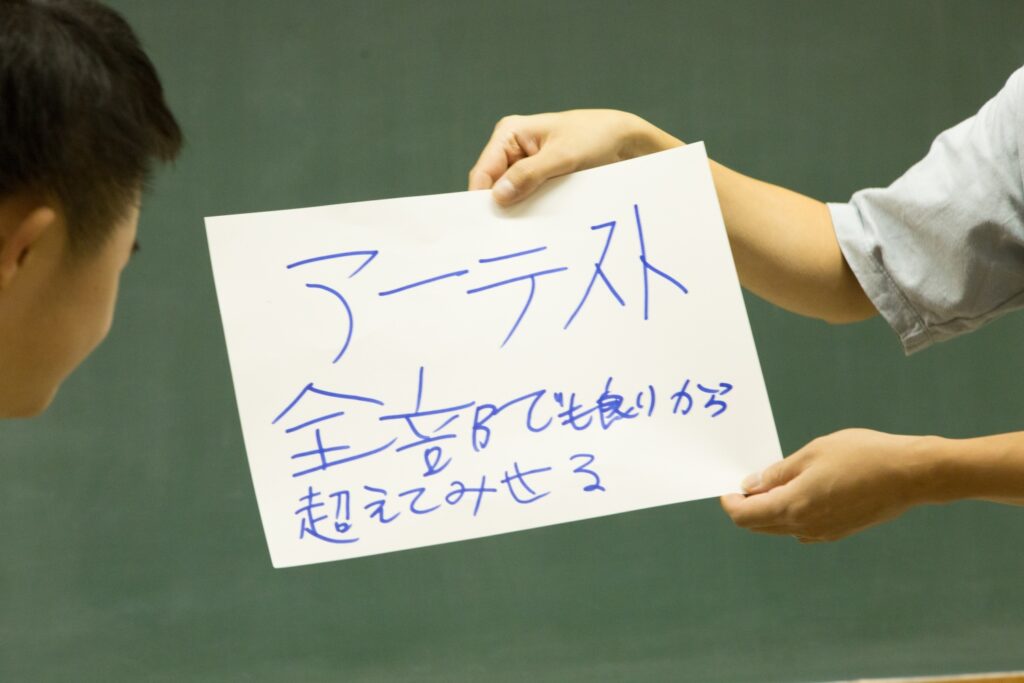

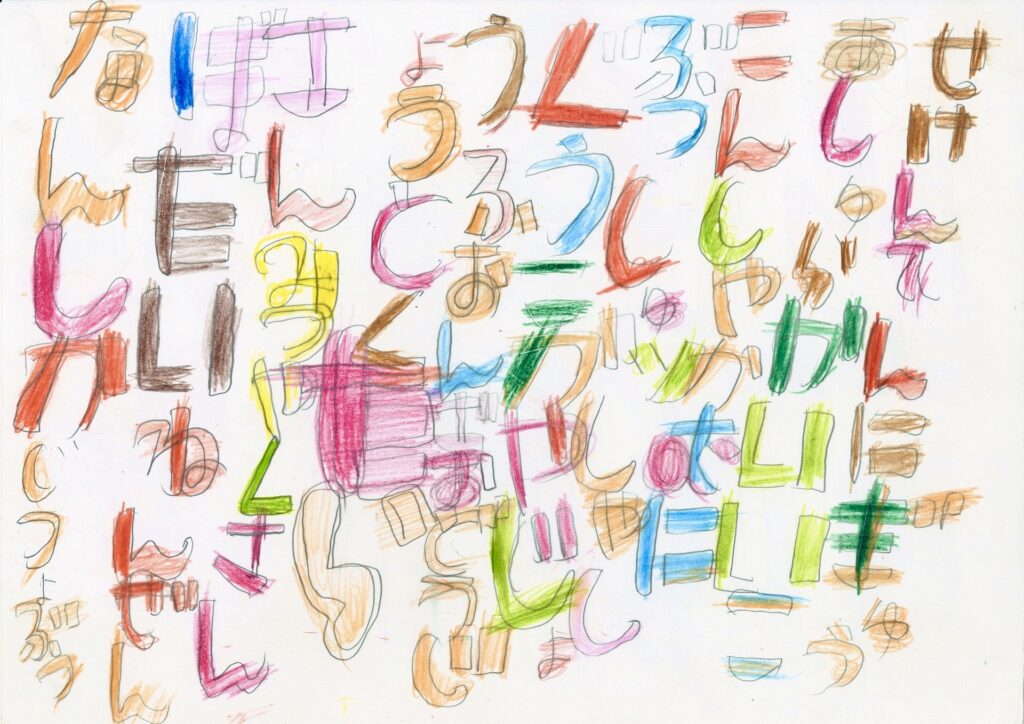

アトリエ・エーの活動はいたってシンプルだ。休日の午前10時に渋谷区の施設に集合し、各々が好きな席で絵や工作の創作に取り組む。ボランティアスタッフとしてデザイナーやイラストレーター、ミュージシャンや編集者など職種も背景も多彩な大人たちがかかわり、そうしたスタッフたちは順々に子どもたちの横に座り、創作に必要なサポートをする。11時を過ぎると、みんなが待ちに待った発表の時間だ。

子どもたちはその日に自分が作った作品や、家で作ってきた作品、みんなに見せたいものを胸に抱えて発表の列に並ぶ。一人で行くのが緊張してしまう子や、発表にサポートが必要な人は、スタッフを連れて並ぶ。教室の前方に赤荻さんが立ち、一人ひとりの発表に耳を傾け、作品を掲げて褒め讃える。スタッフも全員が発表者に注目し、耳を傾け、拍手をする。毎回クイズを出す子もいれば、その場で両親への手紙を読み上げる子もいるし、ダンスを踊り出す子もいる。発表したくない子はしなくていい。全員の発表が終わると片づけをし、昼には終了する。月に1回、2時間。毎回がこの繰り返しだ。

自由に制作、そして発表というシンプルなスタイルになったのは、かなり早い段階からだ。当初はグラフィックデザイナーやアーティストのスタッフと相談して課題を作成したりしていたが、課題を出した途端に絵が止まってしまう子や、明らかに乗り気じゃない子もおり、そうした制約はすべて取り払って、最後に「今日はこれを描きました」と発表するだけのシンプルなスタイルに変えた。

「子どもたちの発表は限りなく自由で、絵を発表するだけではなく、クイズを出したり、ダンスをしたりする参加者もいます。表現せずにはいられないという衝動をみんなで共有し祝福するこの発表が、とにかくすごく面白くて、今ではすっかりこの時間がアトリエ・エーの活動の軸になっています」(赤荻さん)

各回の参加人数は、障害の有無にかかわらず子どもたちが20名程度、スタッフが10名から子どもたちと同数程度、付添いの家族もほとんどが一緒の教室で見守っている。初めて参加する子もいれば、20年間通い続けている子(当初小学生だった子どもたちが現在では30代に)もいるし、5年ぶりに参加する子もいる。スタッフも赤荻さん夫妻と、当初から参加するグラフィックデザイナーの横須賀拓さん以外はほぼ流動的だ。数年に渡って参加する固定のスタッフもいるものの本当にさまざま。この20年で子どもたちとスタッフを合わせて200名以上がアトリエ・エーに参加してきた。

何年にも渡って継続して子どもたちの発表に寄り添っていると、日常にある些細な出来事が子どもたちの作品や表現に多く現れることに気付く。その日常に散りばめられた創作の種を一緒に探すことは、彼らの日々の生活史をのぞかせてもらっているようでとても興味深いことだと赤荻さん。こうして発表が軸になったことで、次第に教室の外側からの価値観や美意識を持ってアートとして作品や表現に向き合う活動ではなく、日常を一緒に楽しむ活動に変わってきた。

初期は、スタッフに対して担当する子がどういう障害や特性を持っているかを共有していたが、そうした情報を事前に共有する必要がないことも、活動を継続するなかで発見した。子どもたちとスタッフは、たまたまその日に隣に座っただけの関係でスタートするが、会話と作品を手掛かりにしておたがいがどんな風に世界を見ているかを知ろうとする。その「どんな風に世界を見ているか」に好奇心を持つことが重要だと赤荻さんは言う。

「そこから相手への興味がはじまり、自然にお互いを支え合う気持ちが芽生えてくると思うのです。こうした経緯があって、アトリエ・エーは絵を描かなくてもいい絵の教室になり、子どもたちとその家族とスタッフが混じり合う交流拠点として、他にはない独自性を帯びてきたと思います」(赤荻さん)

絵を描いてもいいし、描かなくてもいい。発表もしたい人だけすればいい。そして、よほどの配慮が必要な子どもに接する場合以外は、初めてスタッフとして参加しても特に事前の説明はなし。必要なことは自分で聞けばいいし、子どもたちも嫌なことは嫌だと伝えればいい。それも含めて、子どもたちとスタッフが一期一会で、一緒に時間を過ごす。赤荻さんは、子どもたちにもスタッフにも、おたがいに新しい出会いで感じる緊張や戸惑いも込みで交流してもらいたいと話す。

何よりも自分が楽しんでやる。すると、その空気は周囲に広がっていく

2023年でアトリエ・エーは20周年を迎える。通常の活動に加えて、約10年にわたってボランティアスタッフとして参加している古田泰子さんがデザイナーを務めるTOGAからTシャツやトートバックを発売したり、NPO法人AITで発足したプロジェクト「ディアミー」と、オランダの美術館ミュージアム・オブ・マインドとのコラボレーションによるアートプロジェクト「CAT」に参画し、美術館鑑賞ツアーを実施したり、子供向けのTV番組の制作に協力したりとイベントが目白押しだ。

さらに言うと、赤荻さんはこれまでに、自身の3人いる子どもの小中学校でPTA会長や副会長を歴任したり、民生委員やアトリエ・エーを開催する区の社会教育館の文化祭実行委員長を務めたりと、積極的に地域活動にも参加してきた。そのバイタリティはどこから来るのだろうか、そして、地域を巻き込んで継続した活動をしていくために必要なことは何だろうかと尋ねると、ひとつの印象的なエピソードを話してくれた。

10年ほど前のとても寒い日、サッカー教室「エイブルFC」の練習の開始時間になっても一向に誰も来ない。赤荻さんが一人ぼっちで体育館にゴールやボールを準備した後、妻の洋子さんに誰も来ないと電話したら、「好きでやってるんだからしょうがない」と軽くあしらわれたのだという。

「結局その日は、後にたくさんの子どもたちが来てくれて、無事にサッカーすることができたんですが、『確かにその通りだ』と腑に落ちたというか。活動を始めた当初は、場所や機会を作ることで、主宰者として参加者に何かを与えているように錯覚していた時期もあったのですが、今思うと、人が集まる場所をつくり、その場所を継続していく時には、主宰者がそうした感覚では集まらないし、続かないと思う」(赤荻さん)

自分を起点とした活動をスタートして、継続していこうと決めた時に重要なことは、たとえ誰も来なくても自分が必ずその場所にいてオープンな状態にしておく、そして休まないで続けることだと赤荻さんは言う。

「僕にとってはPTAや地域の活動も同じです。これまでの経験から言えることがあるとすれば、まずコミュニティを作る側が、率先して楽しく活動するということが最も重要だということです。楽しい場所には自然と人が集まってきます。もし集まって来なかったとしても、自分たちが楽しく活動できたらそれでいいと思う。来たい人が来れる時に来て一緒に楽しむ、アトリエ・エーやエイブルFCの活動は、それぐらいの『軽やかさ』でありたいといつも思っています」(赤荻さん)

活動を継続していくこと

赤荻さん個人から始まった活動だからできることがある。アトリエ・エーが担っているのは、障害のある子どもたちとその家族の休日や余暇の活動場所だ。教室は月に一回(サッカー教室参加者は月に二回)、土日いずれかの活動であり余暇の時間だからといって、これまで活動を続けてきた年月や回数を甘く見てはいけない。20年という時間は、ちょうど子どもが生まれてから成人するまでの年月であり、実際に赤荻さん自身の3人の子どもたちはアトリエ・エーとともにぐんぐん成長していて、長女はもう大学生だ。

「ダウン症や自閉症のある本人とのかかわりが第一でとても大切にしていますが、その親や家族とのかかわりも僕にとっては同じくらい重要です。アトリエ・エーをどこかで知って参加するまで、それぞれの家族は本当にたくさんの葛藤や困難を含む出来事を経てきています。活動を始めた当初は、自分が障害のある人の家族でもなく、福祉や教育に携わる専門職に就いているわけでもないことに、引け目のようなものを感じることもありましたが、20年間続けてきたことで、ようやく自分にもできることがある、力になれることがあると思えるようになってきました」(赤荻さん)

最近は、ボランティアで長年参加しているスタッフたちにも子どもが生まれ、子連れで参加するスタッフもたくさん増えた。筆者も子連れで参加しているボランティアスタッフの一人だが、アトリエ・エーのメンバーは、たまにしか会うことはないものの、子どもの成長を一緒に見守ってくれている大切なコミュニティだ。障害のある子どもたちとその家族、ボランティアスタッフとその家族を含め、アトリエ・エーは一つの大きなコミュニティとなっているのだ。

「福祉施設の現場などの専門的なスキルや役割を必要とするサポートの外側には、家族を含めたその外側の日常生活がたくさんあって、少しでも同じ時間や場所を共にすることでできることがあると思っています。例えば学校生活を終えると少なくなる新しい出会いや交流を通して、周囲とのかかわりを積極的に保つことに寄与することなど、休日や余暇の活動だからこそできる経験を子どもたちと共有していきたいと思っています」(赤荻さん)

「アトリエ・エーでの発表の時間、子どもたちに一番近い場所からその表情を見ていて毎回感じることは、彼らは本当に全身全霊で一生懸命に思いを伝えようとしているということです。話すことができなくても、うまく言葉にならなくても、こんなに一生懸命に伝えようとしてくれているのだから、僕は絶対に聞き逃してはいけない、全部を受け止めたいと思って、いつも子どもたちに向き合っています。そんな時、ふと教室を見渡すと、たくさんのスタッフが一緒に向き合ってくれていて、最後列にはそれを本当にうれしそうに見守る子どもたちのお父さんやお母さんがいます。アトリエ・エーとはそういう場所です」(赤荻さん)

この20年間、子どもたちは日々成長を重ねている。変化に富んだ日常を過ごしているから、発表は毎回必ず新しく、間違いなく面白い。場所による人数の制限はあるが、アトリエ・エーのことを知って興味を持ってくれた人には、障害のある人との接点がない人であっても、とにかく一度参加してみて欲しいと赤荻さん。

「一度だけでもたくさんの子どもたちが集まる教室に来ると、それからの世界が変わることは間違いないと思うのです。僕たちは障害のある人と一緒の世界に生きています。でもアトリエ・エーで一緒に時間を過ごすとき、そこには障害はありません」(赤荻さん)

今後は30周年に向けてNPO法人にしたり、展覧会を開催したり、いろいろなプランを考えているそう。それでも、基本的な活動や考え方は変わらないだろう。アトリエ・エーが次世代にどう受け継がれていくのか、どういったコミュニティに成長していくのか楽しみだ。