働き方の選択肢が増えれば、生き方はもっと豊かになる。コロナ禍以降、新たなワークスタイルが誕生し、オフィス空間に集中していた仕事は全国どこでも取り組めるようになった。自由な働き方や暮らしにチャレンジする人たちにとって、コワーキングスペースはどうあるべきか。地域で、そして世界で新たなモデルを提示してきたコワーキングスペースのさらなる可能性を探る。

「コワーキングスペースが提示する働き方は、もはや最先端ではないのではないか」━━。

イベントの結びで、衝撃的な一言が飛び出した。

沖縄県沖縄市。胡屋地区、中の町地区まで広がる文化圏で「コザ」の愛称で知られる同エリアで、全国各地からコワーキングスペースやコミュニティに関わるプレイヤーが一堂に会するイベント「FLC Fes in Koza 2025」が開催された。運営するのは、有意義なコワーキングスペースを全国に広げることを目的に設立された一般社団法人日本コワーキングスペース&コミュニティマネージャー協会(以下「JCCO」)。代表理事を務めるのは、国内外のコワーキングスペースを巡り、得た知見を広く提供してきた青木 雄太さんだ。

イベントの最終プログラムで、青木さんが冒頭の一言を述べた背景には強い思いがあった。「コワーキングスペースの、そしてコミュニティマネージャーの可能性はこんなもんじゃないはずだ」。自分たちのコミュニティ内のみの活動にとどまるコワーキングスペースやコミュニティマネージャーが多い中、青木さんはもっと外に、そして地域にさらなる可能性が眠っていると考える。

FLC FesのFLCは「Find the new relationship between Local economy and Coworking space(地域経済とコワーキングスペースの新たな関係性を見つめる)」の略称。参加者それぞれが「地域×コワーキングスペース」のビジョンを描いた2日間。青木さんへのインタビューから、地域におけるコワーキングスペース、そしてコミュニティマネージャーの新たな可能性を探っていく。

沖縄にスタートアップの育成・集積拠点を

「FLC Fes in Koza 2025」は、沖縄スタートアップエコシステムの中心を担う「コザスタートアップ商店街」にて開催された、地域とコワーキングスペースの新たな関係性を探求する業界最大級のイベントだ。

主催するJCCOは、沖縄域内のコワーキングスペースの高収益化とスタートアップの集積・育成を目的とした内閣府の「令和6年度沖縄型中核人材育成事業」の採択を受け、「コミュニティマネージャー向け自立型スタートアップ支援者育成プログラム」を実施。FLC Fesでは青木さん自らが登壇し、同プログラムの成果発表が行われた。

「これまで沖縄ではスタートアップ産業を根付かせる多くの取り組みがなされてきました。そうした中、コワーキングスペースとコミュニティマネージャー人材は以前に増して重要視されています。しかし、コミュニティマネージャーの業務内容が不明瞭であることや、拠点の域外との連携機能が不足していることが課題となり、スタートアップの育成・集積や自立した経営に難を抱えているのも事実です」(青木さん)

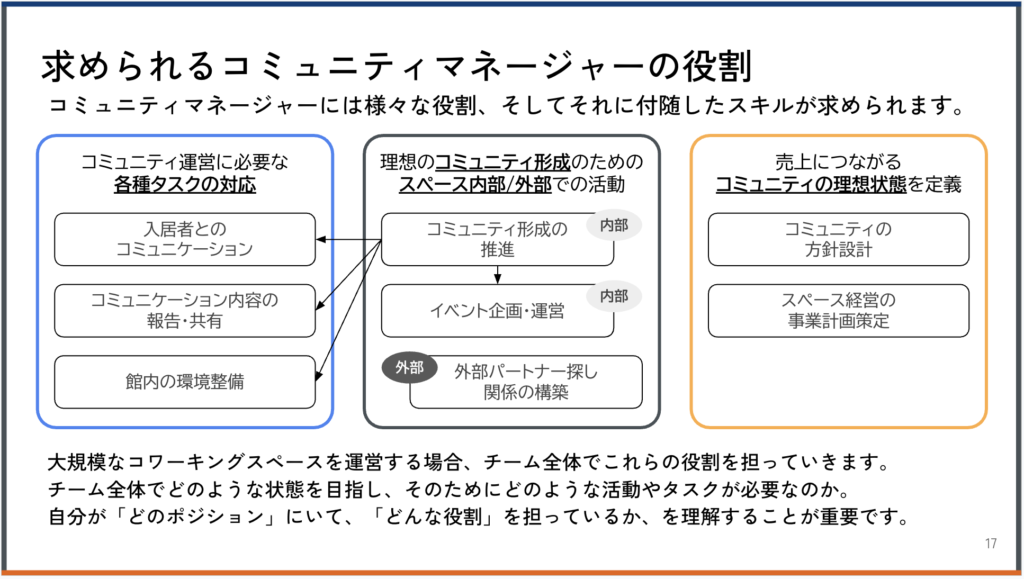

冒頭、青木さんは沖縄エリアのスタートアップエコシステムの課題を「コミュニティマネージャーが自社で育成できていない」「コワーキングスペースの収益性が低い」「スタートアップを生み出す機能が不十分である」の3つに整理。さらに、これらの課題を解決する人材として、コミュニティーマネージャーに求められる能力を「スペース運営・企画・売上の向上」「人的ネットワークの構築や蓄積」「これらを活用したスタートアップ支援」の3つに絞った。

「上記の能力を持ったコミュニティマネージャーについては、業界からの関心が年々高まっています。JCCOのキックオフイベントでは日本中から約50名が参加し、先日開催されたCoworking Conference Japanでは加藤元内閣官房長官が基調講演を行うなど、注目度と業界水準が高まってきており、採用の難易度も大きく上がってきました」(青木さん)

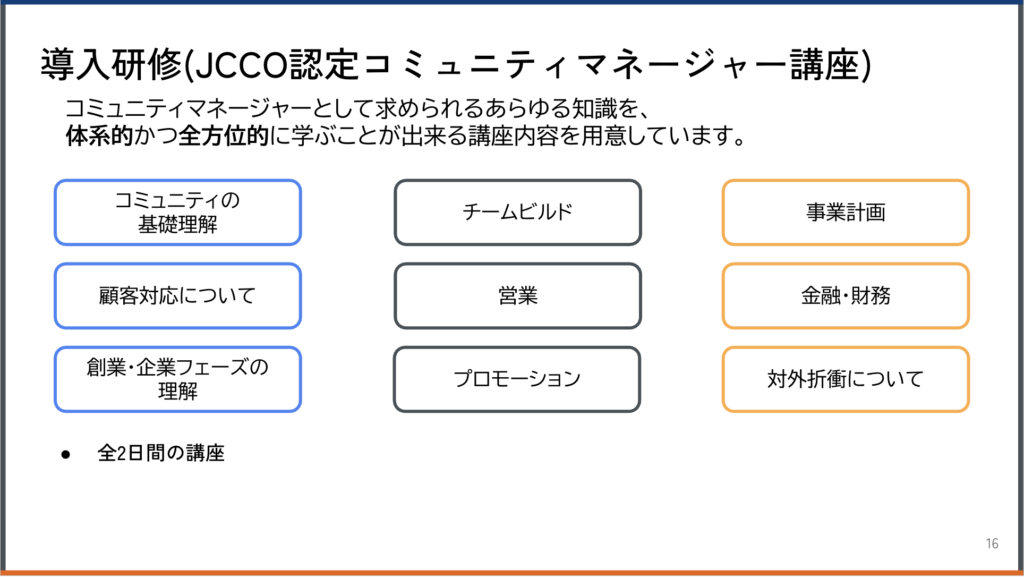

青木さんが話す通り、コワーキングスペースおよびコミュニティマネージャーへの期待は年々大きくなっている。JCCOでは同プロジェクト実施にあたり、これまでのJCCO認定コミュニティマネージャー講座の内容に、スタートアップへの理解や支援者としての姿勢、スタートアップへの向き合い方などを追加し、特別に「コミュニティマネージャー向け自立型スタートアップ支援者育成プログラム」を作成した。

プログラムは「派遣コース」と「座学コース」の2つが用意され、「派遣コース」では、沖縄域内のコミュニティマネージャーを沖縄域外に半年間派遣し、スタートアップ集積拠点においてワークスペースの運営ノウハウを深めた。「座学コース」では、沖縄エリアのスタートアップエコシステムの現状を整理する講座、コミュニティマネージャーとしてのスキルアップを目指す講座、スタートアップへの理解や姿勢を学ぶ講座の3本からなる研修を実施した。

講座の修了生に対しては、JCCO認定コミュニティマネージャー資格を付与。すでに約30名のコミュニティマネージャーたちが同講座を修了し、それぞれのフィールドで活躍している。国内外のコワーキングスペースおよびコミュニティマネージャーとのネットワークを築き、スタートアップ支援のノウハウを学んだ修了生たち。今後、彼らが沖縄各地の現場で真価を発揮することが期待されている。

ローカルで感じた、コワーキングとコミュニティマネージャーの可能性

本プログラムの成果発表の場であり、全国各地から同業界の関係者が集うFLC Fesの会場として選ばれた「コザ」は、まさにうってつけの場所だった。というのも、同地域には沖縄スタートアップエコシステムの中心を担う「コザスタートアップ商店街」があったからだ。

「この場所では、年に一度『KOZAROCKS』というスタートアップカンファレンスが開催されています。以前こちらに参加した際に、目の前に広がった風景や起こっている出来事を見て、『この場所でやりたい!』と強く思いました。それは、僕の思い描く理想のコワーキングであり、コミュニティマネージャーの姿にとても近かったんです」(青木さん)

前向きかつ積極的な姿勢でチャンスを得ようと交流する参加者たちや、反対に何が提供できるか頭に汗をかきながら提案する参加者たちの姿。そして何より、コワーキングスペースやコミュニティといった領域とはこれまで縁が無かった地域の方たちとの交流の風景。それぞれの現場には、コミュニティマネージャーの動きをする人たちの姿があった。その様子について、青木さんは「コザで未来のコミュニティマネージャー像を見た」と当時の興奮を振り返る。

「現場でそれぞれの界隈をつなげていたのは、何もコミュニティマネージャーだけではありませんでした。役職が無くとも、自然と集まった人たちの事業やプロジェクトに資するリソースを惜しみなく開示し、共有していたんですよね。その熱量に圧倒されると同時に、『コミュニティマネージャーを名乗っている人が多くいるが、果たしてどれだけのコミュニティマネージャーがこの風景をつくれるのだろうか』と疑問にも思いました」(青木さん)

青木さんが疑問を持つ通り、現状は多くのコワーキングスペースが自身の施設内のコミュニティマネジメントで手一杯。地域連携を進め、積極的に地域資源を活用できているコミュニティマネージャーはそう多くない。拠点を置いているのみで、地域とほとんど接点を持たないコワーキングスペースが未だ大半を占める。しかし、青木さんは自身がコミュニティマネージャーを務める東京・麻布十番のコワーキングスペース「BIRTH」において、地域との連携を重視した取り組みを積極的に進めてきた。

「僕はBIRTHのコミュニティマネージャーとして地域連携を進めるために、地域コミュニティである麻布十番商店街組合とその青年部に加入しています。皆さん、こちらのビジネスのことをとても気にかけてくださるんですよね。全員がビジネスマンだからこそ、仕事の話が通りやすい。地域の飲食店と連携した取り組みが始められたり、お客さんを紹介いただいたりと、ビジネスに直結する動きがいくつもありました」(青木さん)

BIRTHに利のあるつながりが生まれた一方で、地域にとってもプラスになる連携も生まれた。若い担い手が減っている地域行事に対し、BIRTHのスタッフや利用者が興味を持って参画する動きが出てきたのだ。

「以前より地域行事に興味がある利用者は少なからずいたんですが、積極的に参画するまでではなかった。でも、BIRTHスタッフが関わっているのを見て、面白そうだなと一緒になって参画してくれるようになったんです。麻布十番という地域は近年になって急速に発展したエリアで、地元の方たちはどんどんハイソサエティ化していく街で自分たちの文化が侵されている恐れのようなものを感じていました。そこに私たちが入っていくことで、緩衝材のような役割を果たすことができたんです」(青木さん)

これまでお互いに接点が少なく、誤解を孕んだ見方をしていた両者。BIRTHのコミュニティマネージャーがその間を橋渡しする役割を担うことで、地元の方からの誤解が解けると同時に、BIRTHの利用者は麻布十番を「自分たちの街」だという考えをより強くしたそうだ。

今回のFLC Fesでは、全国各地のコワーキングスペース関係者やコミュニティマネージャーに対し、そうした地域連携の可能性を感じて欲しいとの意図が少なからずあったという。

「コミュニティマネージャーなら、自分たちの施設内だけにとどまらず、越境してより広く地域とつながり、地域資源を活かした取り組みができるはずです。諸外国と比較すると国内のコワーキングスペースはとても狭い。そこに限ってコミュニティマネジメントを行っていても、ビジネスは拡大していきません。FLC Fesを通して、地域連携によって自分たちのビジネスの可能性がもっと広がることを感じて欲しいと思っています」(青木さん)

FLC Fesは、前向きかつ多様な人たちでつくる

青木さんはFLC Fesをつくるにあたり、コワーキング界隈以外の関係者を広く募ることを意識した。事実、登壇者として壇上に上がった人たちは、コワーキングスペースに限らず広くコミュニティや地域に関わる人たちが多い。

「先ほど申し上げた通り、FLC Fesではコワーキングスペースやコミュニティマネージャーの可能性の天井を上げるためにも、界隈以外の人たちに多く登壇してもらいたいとの狙いがありました。そのために行ったのが財源の確保です。熱量や問題意識が近い界隈の人たちなら少ない予算規模で協力していただける可能性がありますが、界隈以外となると経済的なメリットが無いと相手にされません。自主財源での開催を目指し、イベントスポンサーを募る形でスタートしました」(青木さん)

スポンサーの協力依頼は、青木さんをはじめ、JCCOスタッフやFLC Fesの運営メンバーが協力して行った。ときには現地に足を運び、イベント趣旨を一から丁寧に説明することも厭わなかった。青木さんたちの想いは確かに伝わり、高額なスポンサープランに迷わず決済を出す企業も少なくなかったという。

各方面から協力を得て、スタッフや登壇者の交通費および委託費は準備することができた。続いては登壇者への依頼だ。このとき、青木さんの中で大事にしていたことがある。

「イベントの趣旨を伝えたとき、慎重そうなリアクションをする人は避けて人選を行いました。大きな志を掲げ、リスクを背負って挑むイベントだったので、当然尻込みする方もいます。ただ、そうした姿勢はイベントの空気感に影響するので、できるだけ前向きに考えてくれる人を中心に登壇をお願いしました」(青木さん)

イベントは2日間に渡り、セッション数は18、登壇者は60名を超えた。登壇者のバックグラウンドや会社規模はさまざまで、ビジネス色の強いコミュニティで活躍するコミュニティマネージャーから地方創生や福祉領域で活躍するコミュニティマネージャーまで、都市を中心に全国展開するコワーキングスペースからローカルに特化したコワーキングスペースまで、幅広いプレイヤーが揃った。テーマについても、地域とコワーキングスペースの関係性や新たな働き方といった抽象度の高いテーマから、現場ベースの手法やマインドセットといった具体的なものまで、包括的に取り扱った。

属性やテーマは多岐に渡ったものの、共通するのは業界の未来への前向きな姿勢だ。セッション登壇者の言葉を借りると“グッドバイブス”。リスクの先にあるビジョンに胸を踊らせ、ともに実現に向けて協力し、前に進んで行こうとする熱い想いだった。

「コザの風景を見てもらいたいのはもちろん、『ヤバい』プレイヤーにたくさん出会ってほしかったんです。隣に切磋琢磨できるライバルがいないと、なかなか可能性の天井って破れないじゃないですか。地域にベンチャースピリットを広げていくのも我々の仕事の一部です。自分達のスペースだけで完結せず、広いフィールドで活躍する方たちの姿を見て、刺激を受けてもらえたなら嬉しいですね」(青木さん)

コワーキングは、コミュニティマネージャーは、こんなもんじゃないだろう

青木さんはFLC Fesの成果を、メインコンテンツはもちろん、懇親会や地域行事も含めてこう振り返る。

「FLC Fesでは、僕が見て欲しかった景色をみんなで共有できたのではないかと思っています。セッションでは、ローカルコワーキングスペースの運営者が全国規模のコワーキング運営者に鋭く切り込む場面が見られ、地域協働における関係の構築やリスペクトが語られていました。これはまさに僕たちがイベントを通して伝えたかった部分です。また、セッション後の懇親会では沖縄の方々との交流も行われ、これまでコワーキングスペースに触れたことがなかった方々との接点を生むこともできました」(青木さん)

コワーキングスペースやコミュニティマネージャーという仕事に誇りを持っていた青木さん。イベントの成功は地域の協力無しには無し得なかったとしつつも、「おんぶにだっこのイベントにしたくはなかった」と話す。

「ここで何かを生んでやろう、成し遂げてやろうとの気概を持って臨みました。経済効果はもちろん、我々はコミュニティのプロなんだから、これまで地域で生まれなかった接点をつくることはやろうと。だからこそ、メインイベント外のところでFLC Fesの参加者と地域の方々が交流している姿を見られたのは、本当に嬉しかったですね」(青木さん)

FLC Fes最後のクロージングセッションでは、「私達は何のために働き、2nd placeはどのようにあるべきか」と題し、最先端の働き方や職場について議論が交わされた。登壇者からは、仕事を通して長く暮らした地元に貢献できる働き方が理想だとする話や、利己的であってもまずは自身を満たすこと、その先に利他が生まれるといった話がされた。また、職場の在り方については、社内に限らず社外とのつながりが生まれ、コミュニティが形成されるコワーキングスペースのような環境が望ましいと語られた。

青木さんはセッション内容を振り返りつつ、一定の共感を示したものの、「果たして今同じことが言えるだろうか?」と疑問を呈す。

「コワーキングスペースはワークスタイルや仕事環境の最先端を走ってきました。しかし、今はトップランナーと言えるのだろうかとの疑問があります。もっと良い働き方は何だろうと、もっと良い仕事環境って何だろうと、考えて取り組める余地が残っているんじゃないかと思うんですよね。FLC Fesを通して、参加者の皆さんにはそうした問いを持って自身のスペースを見つめ直し、さらに豊かな働き方や仕事環境をつくってほしいなと思っています」(青木さん)

冒頭から一貫して話している通り、コワーキングスペースやコミュニティマネージャーにはまだまだできることがあると青木さんは訴える。スペース内にとどまらず、広く地域社会と関わり合いながら新たな共創を生んだり、利用者に資するプロジェクトを立ち上げたりと、具体的な取り組みや方向性が示されたFLC Fes。業界への期待を込めて、地域で活動するコワーキング関係者やコミュニティマネージャーに繰り返し以下の言葉を送る。

「コワーキングスペースって、コミュニティマネージャーの可能性って、まだまだこんなもんじゃないと思います」(青木さん)