今年4月に3年ぶりに刊行された「そらあるき」は、2005年から続くローカルリトルプレスの草分け的存在だ。編集長は金沢でアンティーク店を営む塩井増秧さん。最新号は、コロナ禍でのエッセイや書評など26名の寄稿で編まれている。

金沢を軸に、文化のエッセンスを届ける

『そらあるき』は、金沢の街に暮らす人しか知り得ない街のマニアックな情報や面白い人を紹介する媒体として15年前に創刊した老舗媒体である。金沢市街の街歩きマップを掲載して、金沢らしさを感じられるカフェや書店を紹介し、はじめて金沢を訪れた人であっても、名所・旧跡といった観光地としての街とともに、よりマニアックでディープな金沢を体感できるようつくられている。誌面では、和菓子職人や伝統工芸の職人のインタビューを掲載。市内の文化施設で働く学芸員や職員からの寄稿もあり、長年金沢に暮らす人でさえアクセスし難い情報がぎゅっと詰まって、文化のエッセンスが色濃く薫る。現在は1~2年に1度発行を続けており、最新号は今年1月に臨時号として発行された。

ここまで長期に発行を続けているのは、盛岡の『てくり』などごく少数である。雑誌「谷中・根津・千駄木」のような伝説的な媒体でも、25年という年月を経て休刊を選択したように他媒体の状況からは継続に課題が伺えるが、「そらあるき」はなぜ継続が可能なのだろうか。

街の文化人としての編集者

若者たちが行き交う金沢の中心市街地に位置する堅町商店街を抜けて、新竪町商店街に入ると、若い店主が営むハンドドリップ珈琲店など、感度の高い店が点在しつつも、人々の営みも感じられる落ち着いた空気が漂っていた。角を曲がって少し歩くと、18~19世紀のイギリスの小物などを扱うアンティークショップ「フェルメール」がある。現在、『そらあるき』の編集長を務めているのは、このフェルメールの店主でもある塩井増秧さんだ。現在では、住宅雑誌「チルチンびと」で「いしかわ 人と風景の かたち」という連載記事も手がけている。アイルランドに滞在していた経験も持つ。

「僕はアイルランドでもどこでも、これまで面白い人にはそれなりに出会ってきました。日本で『そらあるき』の参考にしている媒体はほとんどないのですが、イギリスの出版文化には、こういう見せ方があるのかと、随分と刺激を受けています。構成、デザインの斬新さや本としての美しさ。出版文化の歴史の長さを感じます」(塩井さん)

聞くと、塩井さん自身が多種多様な文化に触れてきた文化人でなのである。経歴も面白い。琉球大学での学生時代には、「榕樹書林」という沖縄関係の出版も手がける古書店でアルバイトをしていたそうだ。その後、3年半ほどアイルランドに滞在し、本人曰く「プー太郎」をしていた。その後は、金沢に移住して約30年の月日が経つ。金沢に移住後、数年は英語教師などをしていたが、移住から5~6年後に金沢市の中心部にイギリスアンティークを扱う店「フェルメール」をオープンして今に至る。

「編集長という肩書きでやっていますが、要はバランス感覚です。あらゆる要素を俯瞰して、どのあたりに何を置くのかが才能であると。外山滋比古の『エディターシップ』(みすず書房)という本があります。あれはいい本ですよ。エディティングすることがひとつの芸術であるということです。あれを読んだ時に、エディティングというものはなにかと。80年代ぐらいの本かな。あの時代にそういうことが言えたのはすごいと思う」(塩井さん)

言葉の端々に読書量のすさまじさを感じられる塩井さんだが、媒体を発行し続けるには、「街のため」といった大きな志のみでは続かないという。どうやってモチベーションを維持しているのだろうか。

「『そらあるき』を介して、いろんな人と出会えたっていうのは大きいですよ。かけがえのない財産です。僕のお客さんでも読者はけっこういるし、単にアンティーク屋をやっているだけではつまらない。(取材を通じて)違う人の視点を取り入れることで、(自分自身も)変わってくる。営利ではないところで人とつながれます」(塩井さん)

人とのつながりと熱量を編む媒体として

先にページ数やレイアウトを決めて、コンテンツで枠を埋めて行くのが一般的な雑誌の作り方であるが、『そらあるき』の制作はまず、著者を決めることから始まる。文字数の指定をせずに原稿を依頼し、集まってきた原稿を読んでから、「どう料理をしようか」と、編集作業に入るのだそうだ。

「僕たちは素人で、ぐちゃぐちゃなんです。執筆者も良く言えばバラエティに富んでいて、悪く言えばまとまりがない。デザイナーはやりづらいと思うんですが、その計算のなさが熱を生むんですよ。洋服でもなんでも、人間がつくるものの制作プロセスは可視化されてしまう。誤魔化せないんです。余計な計算や効率を考えると、熱は生まれません。完成した時にきちんとメッセージが込められていて、熱を感じられるかどうか。そこだけを気にしています。」(塩井さん)

たった1文、1行の書き直しのために、1時間ほど電話で話すこともよくあるそうだ。一方的に修正を依頼するのではなく、執筆者がなぜその記事を書いたのか、バックグラウンドを共有してもらい、やり取りをしながら方向性を探るのがスタイルだ。塩井さんの信念は、どんな制作プロセスを経てこの本が出来上がったのか、実際に手にしたひとが見れば、全て分かってしまうということ。だから、売れようが売れまいが、熱を込めてつくり続ける。

「僕は制作の中心にいるので、読者の反応はよく見えていなくて、よくわからないんです。良い話も悪い話も聞こえてこない。ただ、執筆を依頼すると『そらあるきに書かせてもらえるのは光栄だ』と言ってもらえることがたまにありまして、それはとても嬉しいんです」(塩井さん)

インタビュー対象者や原稿を依頼する人は、必ずしも金沢の人とは限らない。海外も含めて東京や沖縄在住の人まで様々だ。『そらあるき』のネットワークは信頼関係を築くことのできる「人」が要。実際に地域の枠を超えた活動も広がっている。

「新潟支部をつくったの。発想のヒントは西東三鬼の『俳愚伝』で、その頃の革新派の俳人がどうやって活動していたか書いてあるわけです。俳句の世界では弟子があちこちの地域にいて、師匠が訪ねて行って会合をして句を詠んでいた。俳句の師匠は東京、京都、大阪と、移動をしていたんですね。それで、信頼できる人のいる新潟に支部をつくることにしました。僕がたまに訪ねていって、交流ができたらいいと」(塩井さん)

有機的につながる移り変わる編集部メンバー

5~6年前、まち歩き情報誌としての色が強かった編集方針を転換して、十年単位で読み継がれる物語性のあるメッセージを発信する媒体としての側面を徐々に強めていった。以前は2,000部超を発行して売り切っていた『そらあるき』であるが、ネットの普及でまち歩き情報を掲載する雑誌の需要が減ったという時代の流れもある。そうした流れに呼応するように、当初は編集長が2名の体制であった編集部の構成も徐々に変化してきた。現在、編集長は塩井さんひとり。編集部のメンバーは塩井さんが声をかけた若手を中心に6~7名が、関わり方の強弱もそれぞれで活動をしている。発行するペースは当初1年に1度程度だったものが、現在の1~2年に1度程度と、ゆるやかな頻度に変わっている。

編集部に関わって14年、現在は副編集長を務める、金沢市内で工芸や美術のギャラリーを営むギャラリートネリコの細川真衣さんはこうコメントを寄せてくれた。

「編集部に関わっていて感じる面白さも大変さも、編集部に入った当初から少しずつ変化しているように思います。最初はとにかくいろんなメンバーの一員となって、次はどうしようかと話し合いながら一冊を形にしていくのが楽しかったです」(細川さん)

「回を重ねて作っていくにつれて、自分の文章や企画のクオリティを上げていくことが目標になり、少しずつ面白さも大変さも自分の内面的なことが大きくなってきました。文章を何度も推敲する過程で、自分が何を思っていたかに気づき、言葉にできたときには、目の前が開けたような気持ちになったりします」(細川さん)

編集部メンバーにとっての『そらあるき』は、大人の部活動のような、自らの視点やネットワークの広がりを鍛えられる場ともなっているのが伺える。

「僕は『そらあるき』は、ものを考えようとしている人に読んで欲しいと思っています。スーザン・ソンタグの『Styles of Radical Will(ラディカルな意志のスタイル)』(スーザン・ソンタグによる文学と芸術論の著書のタイトル)という言葉は僕たちの拠り所になるねと、(編集部メンバーに)いつも話しています」(塩井さん)

ラディカルに考えて行動することは、編集部の編集哲学になっているようだ。こうした哲学が編集メンバーに共有されていることが伺えるエピソードが、今年1月の臨時号発刊の経緯にある。

編集部メンバーの後押しで実施したコロナ禍でのクラファンと臨時号

2020年の春、コロナで世間が騒がしくなってきた頃に、『そらあるき』編集部のメンバーは次号発行に向けて編集作業をしていた。しかし、ここまで世の中の空気が根本的に変わってしまっている時期に、それまで準備してきた原稿を世に出すことには、塩井さんの中で戸惑いがあったそうだ。戸惑いを払拭したのは、編集部の若手メンバーたちだった。デザインを担当する南さんは、臨時号の発行を後押しした一人だ。

「コロナ禍が落ち着いてから出しても、その媒体の精神を信用できるかしらとも思い、『今出さないでいつ出すんですか』と言いました。コロナだからこそ出したいというより、影響を受ける必要が無いものが萎縮するのは変だと感じました。多分塩井さんも迷っていたのでしょう」(南さん)

「3.11の原発の後もそうでしたが、災害が起きると人の言葉に対する感度が変わるんです。コロナ前から準備していた原稿はありましたが、これでは届かないと直感的に思い一旦保留にして、きちんとメッセージを出そうと、エッセイと本の紹介と写真で構成し直すことに決めました」(塩井さん)

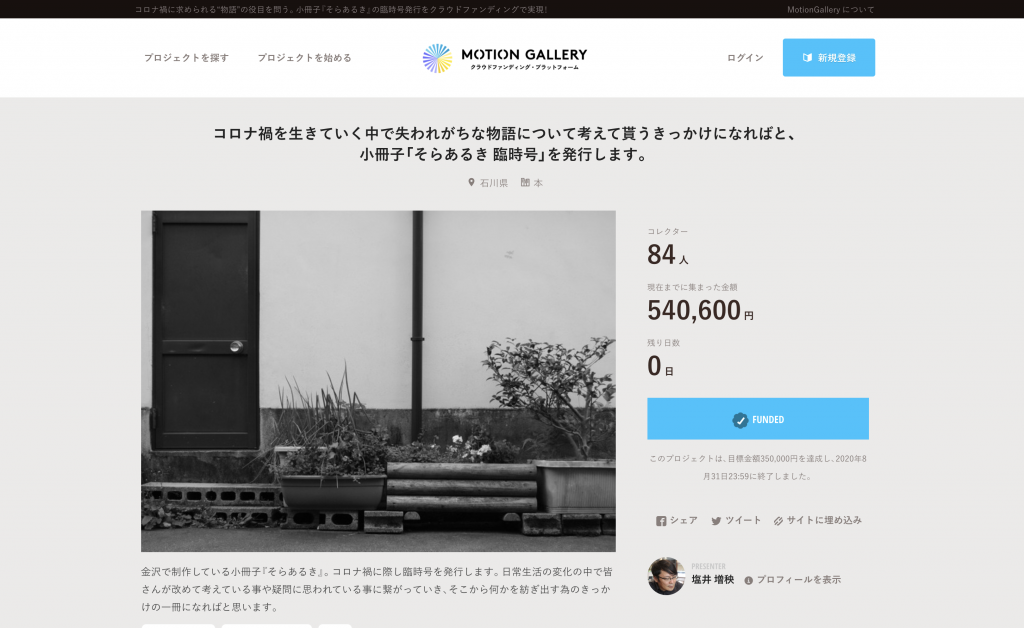

コロナの影響で、金沢で目立った商売をしている人からも弱音が聞こえるようになってきていた。そうした人たちに届けたいという想いがあったそうだ。ゼロベースで新しい号を制作するための資金は、初めて挑戦するクラウドファンディングで調達した。

「これまでは人からお金を頂戴して制作することはしてこなかったのですが、緊急時だからこそ1回限りでクラウドファンディングに挑戦してみようと。僕は何も知らないので、「real local」のライターをしている柳田さんに相談して、全部彼女にお任せして、呼びかけの文章も彼女に書いてもらっています」(塩井さん)

クラウドファンディングを呼びかける文章には珍しく、とても深い言葉が綴られた。『そらあるき』が届けようとする「物語」の存在意義さえも語られている。以下、クラウドファンディングサイトMOTION GALLERYからの抜粋である。

「近代経済の負の部分の解毒剤として「物語」を眺めることもできる。言い換えるなら、非人間的経済システムの中、人として還るべき「故郷」を喪失した状態にある僕たちが、その「場」に還っていくための“手がかり”や“道具”として「物語」がある。しかし、昨今本屋に平積みされているような本の多くは、文学として機能していない、物語のふりをして実は“反物語的”であると感じています。つまり、本当の意味ではそのシステムに対して挑もうとしていない、どこか馴れ合いの臭いを含んでいる。文学はいつの時代も「破壊する者の顔」を具えているはずなのに、今の文学にはそんな気配はあまりないです。」

引用URL:https://motion-gallery.net/projects/soraaruki

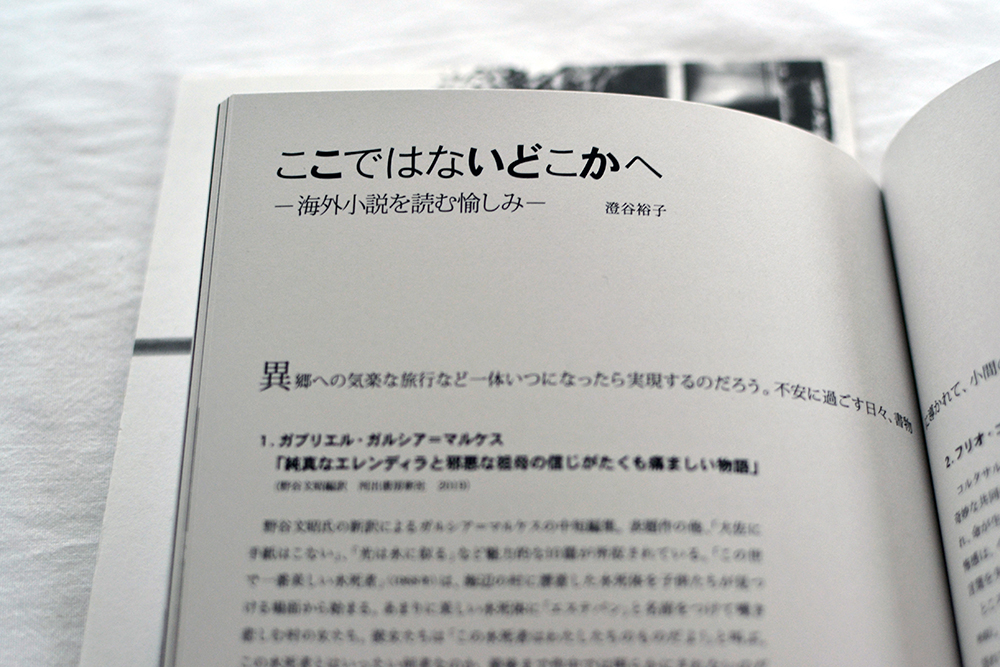

こうして発行された臨時号を読み進めていると、心に水が沁みてくるような感覚が起こる。コロナ禍で世界が激変するなか、書き手それぞれが見つめ直した生活や生き方の根っこにあるものが描きだされているからだ。オンライン越しの仕事が当たり前になっている日常の中で、誰かの人間性に触れる機会を提供してくれたのである。

2020年夏のクラウドファンディングを経て、翌年1月に発行された『そらあるき』臨時号は話題になり、地元メディアでも3年ぶりの発刊が報じられた。

『そらあるき』15年の歴史の中で、新しい挑戦をしたことが耳目を集めたのだろう。一方で、『そらあるき』らしさは失われていない。ラディカルであること、物語性のあるメッセージを発信する媒体であること。こうした媒体の哲学を編集部のメンバーで共有してこれたからこそ、クラウドファンディングに挑戦し、人の心を動かす物語を届けることができたといえる。このエピソードは、媒体としての軸をブラさずに持ち続けつつ、時代に合わせてしなやかに変容していく力こそが、『そらあるき』が今も発行し続けられている理由だということを教えてくれた。

「今後はメンバーのそれぞれの思いをもっと発揮して、このメンバーでないとできない雑誌になっていけると良いなと思っています。多少粗削りでもメンバーの熱が感じられるようなものになれば、作るメンバーも楽しいし、読んでくださるかたにもその熱は伝わるのではないかと思います」(細川さん)

「これからの出版物は、特殊な人たちの間で、別の流通経路で読まれるようになっていくんだと思っています。いま『アナログの逆襲 「ポストデジタル経済」へ、ビジネスや発想はこう変わる』(デイビッド・サックス著、インターシフト出版)を読んでいて、これからアナログなものは、自分の考えをしっかりと持った、少数の人々に楽しまれていくようになっていくと感じています。『そらあるき』も、人気が出るのが大切なのではなく、必要な人に届くことが一番。僕が好きなのはね、自分が好きだから人にあげたいと、3冊、5冊と買ってくれる人がいること。そうやって静かに売れていくのが一番健全かな。『そらあるき』は、これからも、たまにぽつぽつと発行していこうと思います。伝説のバンドが5年ぶりにアルバムを出すみたいな(笑)目指すのはそういうところ」(塩井さん)

これからは若手にもっと『そらあるき』を託していきたいとも話す塩井さん。地域や世代を超えて、文化的な人の縁でつながる媒体の今後を、楽しみにしたい。